人口減少が止まらない日本で、IT人材の不足は深刻だ。そんな日本とは対照的な国がインドだ。人口は14億6,000万人を超えて世界一、平均年齢は28歳、そして豊富なIT人材が世界各地で活躍している。

近年、インドでは日本語学習の需要が高まっており、日本語を学ぶインド人の数は2015年から2021年の間に1.5倍に増加した(国際交流基金より)。そして、インドの中でもエンジニアを多く輩出しているのが、南インド・タミルナードゥ州だ。

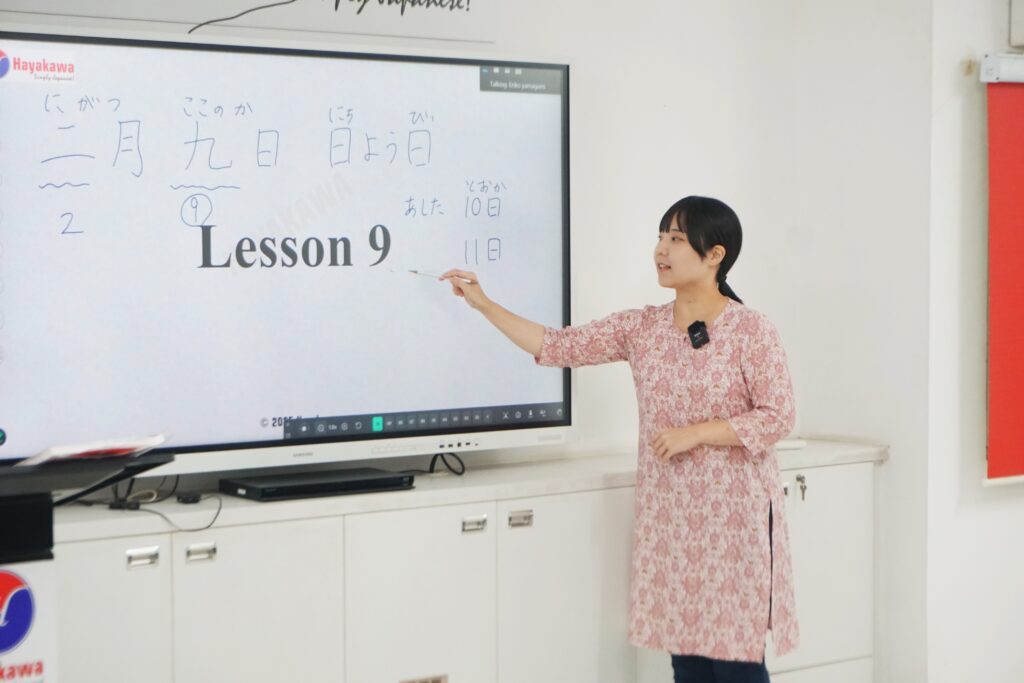

なぜインドで日本語学習の需要が高まっているのか。タミルナードゥ州の都市・チェンナイにある早川日本語学校&文化センター(以後「早川日本語学校」)を訪ねた。

キャリアアップのために日本語を学ぶインド人

タミルナードゥ州は製造業が盛んな地域で、日産やヤマハといった日系企業も進出している。さらに、同州はインドの中でも特に工科大学の多い地域で、工科系の学生は30万人を超える。

早川日本語学校に通う生徒の中にも、工科大学の学生やエンジニアとして働く会社員は多い。日本の世界的なアニメブームはインドでも例外ではなく、アニメをきっかけに日本語に興味を持つ人もいる。しかし、早川日本語学校では、日本語を学ぶ理由として特に多いのが「キャリアアップにつながるため」だという。

ヒンディー語と英語が公用語であるインドでは、英語圏の国への就職は言語面でのハードルが低く、給料面でも魅力的だ。しかし、実際に欧米に行けるのは限られた人材のみ。一方、チェンナイでエンジニアとして働いていると、日本企業とのプロジェクトも発生するため、日本語を話せることが武器になるようだ。必ずしも日本に行かずとも、インド国内で日本語の需要が発生している。

早川日本語学校では、自身のキャリアアップのために日本語を学ぶインド人たちの姿が見られた。

日本語をチャンスに変える

早川日本語学校を運営するのは、センディル・クマールさんと清水有子さん夫妻だ。2005年から学校の運営を始め、今では年間1,500人の生徒を抱えている。初級から上級までレベルに合わせたクラス展開をしており、オンラインを活用したハイブリッド型の授業を提供している。

生徒たちに日本語を学ぶ理由を尋ねると「アニメが好きだから」「兄が日本で働いていて、いつか自分も行きたい」といった答えの他に「ゲームが好きで、いつか日本のゲーム会社で働きたい」という人もいた。

実際に日本語を学んでいたことが有利に働いた生徒の例もある。大学を卒業したが、学歴が弱い生徒がいた。しかし、日本語能力試験N3を持っていたことが有利に働き、多くの面接の機会に恵まれた末に、チェンナイにある大手企業への就職が決まった。

「日本語が話せなかったら、こんなチャンスはなかったと思う」と語る。

他にも、チェンナイの会社で日本語を生かしてエンジニアとして働き、日本に転勤が決まった例もある。しかし、その際に悩んだのが給料面だった。彼はすでに年収が約500万円あり、日本へ行っても給料面はあまり変わらない。インドは物価が安く、生活費は日本よりかからない。相談を受けた清水さんは「まだ独身だし、人生経験を積むという意味で日本に行くのもあり」とアドバイスし、最終的に日本行きを決断したという。

このように、チェンナイでエンジニアとして日本語を生かして働いたのちに、日本に転勤になるパターンは多くある。

「手に職をつけたい」思いで、たまたまインドへ

早川日本語学校を運営するセンディルさんも、もとはCADデザイナーとして日系企業で働き、仕事で日本に滞在したこともある。2005年に日本人の友人が学校を立ち上げ、センディルさんは最初の生徒で、日本語を学んで日本に戻ろうと考えていた。

ところが、学校には運営をできる人がおらず、センディルさんは友人を手伝うようになる。次第に、その友人とは経営方針が合わなくなり、センディルさんが学校運営を引き継いだ。その後、2009年に清水さんが日本語教師として学校に加わることとなった。

清水さんは、なぜインドに来ることになったのか。岩手県出身の清水さんは、大学で教育学部を専攻。しかし、教師にはならずに一般企業に就職した。

「そのまま地元で先生になったら、一生県外に出ることはないと思います。それでは、おもしろくないなと思って」

県外の企業で約7年働いたものの、あまり達成感は得られなかった。しかし、業界の進化は早く、次第に不安になってきた清水さんは「手に職をつけたい」と思うようになる。教育学部出身だったこともあり、働きながら興味のあった日本語教師の勉強を始めた。

勉強を続けたのちに休職して、当時の日本語教師資格を得る条件の一つであった420時間のトレーニングも受けた。しかし、日本国内では週に1コマほどの仕事しかない。

「これでは生活できない。海外に行くしかない」と考えた。調べると、中国やインドネシアなどの国は現地語が話せることが条件だったが、インドだけはある程度の英語が話せればOKだった。

こうして、最初はチェンナイ郊外にある大学で日本語を教え始めた清水さん。もともとの期限の約8ヶ月が過ぎたが「日本語を教えた」という手ごたえはまったくなかったという。

「その授業は単位にならないので、学生は全然まともに勉強しなくて。ひらがなから教えて、カタカナすらまともに覚えないような状況で終わってしまって。もう少し日本語を教える経験を積みたいと思っていました」

そんな折、センディルさんからチェンナイに残って早川日本語学校で働かないかと打診された。こうして、引き続きインドで働くことにした清水さん。その後、2人は結婚し、子どもにも恵まれ、今では夫婦で学校の運営を行っている。

「日本に行きたい」インド人生徒の声に応えたい

早川日本語学校では、これまでに多くの日本人教師を受け入れてきた。現在も清水さんの他に日本人の先生が在籍しており「ネイティブから学べる」のも早川日本語学校の強みだ。

しかし、受け入れる側として、日本人教師のサポートは苦労も多かったという。インドでは、停電や雨漏り、蚊が多い、シャワーの水圧が弱いなど、日本とは異なる環境にストレスを抱える日本人教師も多かった。病気になって帰国してしまった人もいる。インドの環境面の問題はセンディルさんにはどうすることもできず、ストレスを抱える日本人教師のケアが大変だったという。

それでも、センディルさんの経営手腕により学校は徐々に成長していき、2012年に現在の土地を購入。

「今までで一番うれしかったのは、やっぱりこの建物ができたときですね」と、センディルさんは振り返る。

しかし、いろいろなことがスムーズにはいかないのがインド。建物が完成する予定日にチェンナイ総領事や日系企業の方を招待したが、工事は遅れに遅れ、屋根もない状態だったのはその後の笑い話になっている。結局、屋根も窓もない状態でクラスをスタートし、完成までは2年かかったそうだ。

今後は、日本語教育だけではなく「もっと日本の文化を紹介できるよう大きなイベントにも力を入れていきたい」と語る。

さらに「日本で働きたい」という生徒も多く、力になりたいと考えている。

「今後は、日本国内の日本企業とのつながりを作って、日本に行きたいという生徒たちのルートを作れたらと思っています。ただ、ビザの問題などもあり、受け入れる企業側の負担も大きく簡単なことではありません。それでも、日本で働きたいという生徒たちの声に応えていきたいですね」(清水さん)

日本への思いを募らせるインド人たち。特にチェンナイはIT人材が豊富という土地柄もあり、早川日本語学校が担う役割は大きい。日本語を学ぶインド人の存在が、日本のIT人材不足を救う一助となるか、今後も注目していきたい。