スマートフォンの普及は、世代間のコミュニケーションにも新たなギャップを生んでいるようです。今回は、待望のスマホデビューを果たした姪っ子さんとのLINEのやり取りで『思わぬ返信』に衝撃を受けたというアキさん(仮名・30代・専業主婦)に、クスッと笑えるエピソードを伺いました。

姪っ子への初スマホ祝いLINE

「初めての姪っ子が小学4年生になって、ついにスマホデビューしたんです!もう嬉しくて嬉しくて」と目を細めるアキさん。生まれた時から溺愛し、おもちゃやお菓子を貢ぎ続けてきた可愛い姪っ子さんの成長に、感慨もひとしおだった様子。

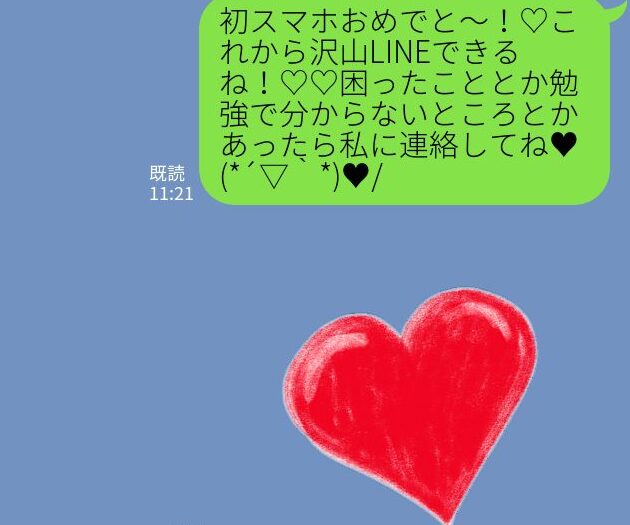

早速、お祝いと今後の交流への期待を込めて、渾身のLINEメッセージを送りました。

「『初スマホおめでと~!♡ やったね! これからいつでも沢山LINEできるね!嬉しいな~♡♡ 困ったこととか、学校の勉強で分からないところとかあったら、いつでも私に連絡してきていいからね!』って…。今思えば、絵文字もスタンプもてんこ盛り。とにかくカラフルで、私の喜びが爆発してる感じのLINEでした(笑)」

帰りの電車で絶句…返信はまさかの一言!?

愛情たっぷりのメッセージに、姪っ子さんからどんな可愛い返信が来るかとワクワクしていたアキさん。しかし、返信が届いたのは、ちょうど会社からの帰りの電車の中でした。通知を開いて、思わず二度見してしまいます。

「画面に表示されたのは、たった一言、『落ち着いて』。…え? それだけ!?って。私のあの長文&カラフルLINEに対する返事が、これ!?って、もう頭の中がハテナでいっぱいになりました(笑)」

衝撃はそれだけではありませんでした。

「追い打ちをかけるように届いた2通目のLINEが、某アプリゲームの特典をもらうための、定型文のゲーム招待メッセージだったんです…。お祝いメッセージへの返信より先にゲーム招待って!と、さらに衝撃を受けましたね」

「それが令和の普通」驚愕のジェネレーションギャップ

あまりにも素っ気ない(と感じた)返信の真相は、後日、姪っ子さんのお母さん、つまりアキさんのお姉さんとの電話で明らかになります。

「姉に『ねえ、あのLINEの返信、どういうこと!?』って聞いたら、『あー、それが令和の小中学生の普通だよ』って言われて。衝撃でした。『別に絵文字がないからって、冷たいとか素っ気ないってわけじゃないんだよ』『むしろ、絵文字たくさん使うのは、ちょっとおばさんぽいって思われちゃうかもね』って…」

なんと、姪っ子さんたちの間では、友達同士のLINEでも絵文字はほとんど使わず、シンプルで短い文章が主流なのだとか。アキさんが良かれと思って送った絵文字満載のLINEは、令和キッズの目には「ちょっとテンション高すぎ…?」と映っていたのかもしれません。

嬉し寂し…溺愛する姪の成長物語

「生まれた時からずっと見てきて、私にとってはいつまでも小さい赤ちゃんのイメージだったんです。だから、その返信を見た瞬間は、正直『えー!』っていう寂しさもありました。でも同時に、ちゃんと自分の世界を持って、令和の小学生として成長しているんだなあって、すごく感慨深くもなりましたね」

絵文字ナシでも心は通じる?

この一件を通して、アキさんは「子どもって面白い!」と改めて感じたそうです。

「私たちが慣れ親しんだ平成の感覚とは全く違う、新しいオンラインでのコミュニケーションスタイルが確立されているんですよね。『絵文字がないと、なんとなく文章が寂しい感じがする』っていう感覚が、そもそも彼らにはあまりない。それって、生まれた時からネットが身近にある世代ならではの感覚なのかなって、妙に感心しました」

課金絵文字は別腹!?そして私も「おじさん構文」予備軍に…

「後で分かったんですけど、姪っ子、『でも、お金出して買う絵文字は別!あれは使う!』って言っていたらしくて(笑)。それを聞いてからは、もう単純なので、私も可愛い絵文字をせっせと購入して使うようになりました。姪の誕生日には、リクエストされたLINEの絵文字をいくつかプレゼントしましたよ」

このエピソードをご自身の友人や旦那さんに話したところ、意外な事実も判明。

「周りの友達も夫も、見事に私と同じタイプの“絵文字乱用者”だったんです(笑)。SNSとかで話題になっていた『おじさん構文』ってありますけど、もう他人事として笑えなくなりました…。絵文字自体は好きなのでやめられないんですけど、さすがにハートマークの乱用だけは、ちょっと控えるようになりましたね…」

世代間のコミュニケーションの違いは、時に驚きや戸惑いも生みますが、それを知ることで、互いへの理解が深まるきっかけにもなるのかもしれません。