7月31日、香川県善通寺市で、雑誌『暮しの手帖』の編集長・北川史織さんのトークイベントが開かれ、約90人が耳を傾けた。北川さんが語ったのは、編集の舞台裏や誌面に込めた思い。そこには、戦後の創刊時から続く、平和な日常への願いがあった。

「暮らし」と「工夫」

イベントは善通寺市立図書館のリニューアルオープンを記念して開かれた。『暮しの手帖』の挿絵などを描いた画家、山口一郎さんが同館図書館カードのイラストを手がけたことや、同図書館での1冊あたりの貸出人数トップが『暮しの手帖』だった縁で実現した。

トークでは、ユニークな編集方針が次々に紹介された。まず、創刊時から続く「暮らし」と「工夫」というキーワードである。

創刊号の1948年9月20日号は「自分で作れるアクセサリ」という特集があり、今でも読みたくなる企画に驚く。その後の「セエタアとスカートの二色の配色」というページも、美しく並んだ配色一覧を眺めるだけで気分が上がりそうだ。

どの号もページをめくると、雰囲気のある写真や工夫されたデザインが楽しい。創刊者であり、初代編集長の花森安治さんがデザインにも通じていた伝統が、受け継がれているという。

誌面を貫く「実証主義」

もう1つのキーワードが「実証主義」。料理や掃除など実用方法に関する記事は、すべて社員が実際に試して再現可能であることを確認するそうだ。

「自宅にいても、ゲラのレシピが目に入って作りたくなってしまうんです。作ってみたら、少し分量が多いのかなと気づいたり。そのことを担当者に連絡したら、『2人分だったところを2〜3人分に変更したところです』と返事があったことも」

ワークライフバランスに気を配る世の中だが、北川さんの場合は、ワークとライフの境界線が見えにくい。全てが仕事に役立つし、仕事で得たものが暮らしを豊かにしてくれるのだという。それが「面白いんです」と苦労を感じさせなかった。

この実証主義は、雑誌全体に貫かれていて、読者の投稿による実用ページもすべてやってみる。

「やっぱり、読者は読んだらやってみますよね。もし出来なかったらガッカリします。読者をガッカリさせたくないという気持ちで、一つひとつ確認しています」

人との化学反応で雑誌ができる

『暮しの手帖』は2か月に1冊発行され、およそ180ページ。特集と連載が半々くらいの構成だが、どこにも広告はない。これも創刊号から続く方針で、広告収入に頼らないビジネスモデルだ。

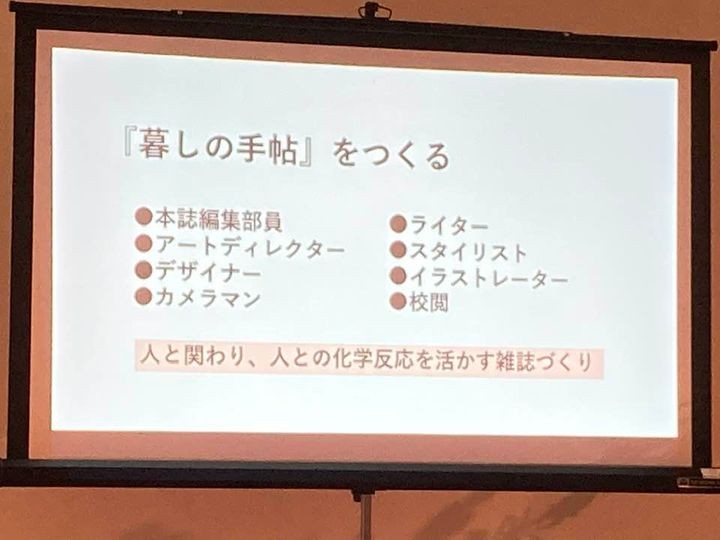

スタッフは編集長を筆頭に総勢18人。編集長と対等に意見を交わすアートディレクターをはじめ、デザイナー、写真家、スタイリストが遠慮なくアイデアを出し合い、誌面を作り上げる。

北川さんは「人との化学反応を活かす雑誌づくり」と解説した。誰もがそれぞれの立場で主体的に作り上げていく。

トークの途中で「大変ですね」と問いかける丸濵晃一館長に対し、北川さんは「いえ、それは楽しいことなんです」と返した。

周りから見たら大変そうなことも、楽しんで追求し、楽しんで料理もすれば、掃除もする。雑誌を作ることは、北川さんにとって暮らしとつながった楽しい仕事だ。

終戦後「どう生きるか」がスタート地点

第2次世界大戦が終わり、1948年に『暮しの手帖』を創刊した花森安治さんらは「これからの日本人がどう生きていくか考えた時、暮らしが軸になる」と考えていた。雑誌には、平和な日常への願いが込められていたのだ。

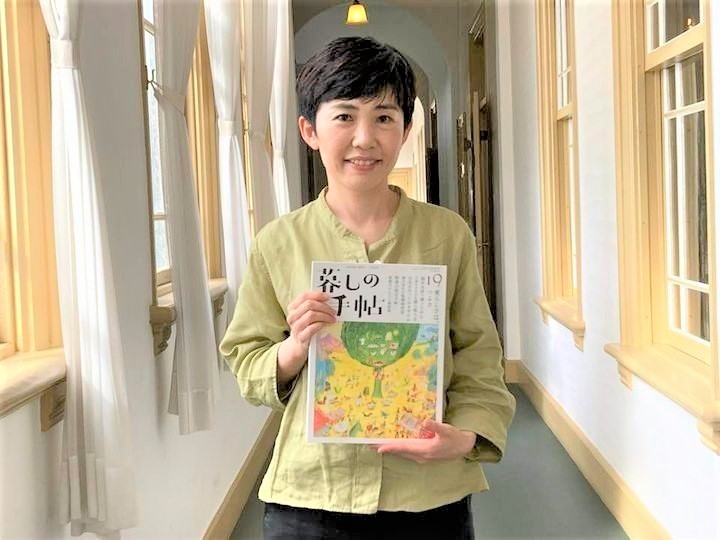

その思いは、今も受け継がれている。最新号(5世紀19号)の表紙は、絵本作家の荒井良二さんの絵が飾った。ウクライナ情勢が深刻化する中で、北川さんが「平和を感じる絵を描いてほしい」と依頼した。2時間くらい荒井さんとおしゃべりをして出来上がったのは、黄色を基調にしたにぎやかな作品だった。「『あたりまえ』のような一日」というタイトルで、荒井さんの詩が表紙の解説ページに添えられた。

「『あたりまえ』というのは平和であり、平和というのは実は当たり前ではないんです。このところ、暮らしから離れていく政治に疑問を感じます。何のために国があるのかといえば、みんなが幸せに暮らすためなんですよね」

トーク終了後、大勢の参加者がサイン会に並んだ。北川さんは丁寧に、妥協なく、一人ずつ会話しながら、ペンを握っていた。そういえば、トークでも「読者が加わって、初めて雑誌が完成する」という話があった。編集姿勢が、そのまま北川さんの姿からにじんでいるようだった。