岡山県奈義町に約500話以上残る「なぎの民話」。その民話ひとつひとつに、オリジナルの絵付けをする花房徳夫さんに、絵付けをする思いを聞きました。

見えていないものを形にする

花房徳夫さんは、2019年から「なぎの民話」の絵付けに取り組んできました。これまでの3年間で、約260話の民話に絵をつけてきました。

「本の民話の中には、話が重複しているものがあったり、事実と異なる表記をされたりしている部分もあるんです。そんなときは、自分の体験や子どもの頃の地理の記憶をたよりに、少しアレンジして絵付けをしています」

机の上には、小さな筆、数色の絵の具と紙、そして「なぎの民話」。民話の題名を読み、内容に目を通して、興味をもったものから順番に描き進めていきます。鉛筆での簡単な下書きに、最小限の絵の具で色付けをし、2時間ほどで計4枚の紙芝居を仕上げました。今まで、約260話に絵をつけるのに、3000枚以上の作品を描いてきたそうです。

奈義町で生まれ育った花房さんは、47年間、5校の中学校で美術教師として教壇に立ってきました。

「芸術は言語化しにくいもの」

目に見えていないものや考え、発想を目に見える形にすることで、言葉で表現できないものを感じとってほしいというのが、教師時代からの花房さんの思いです。

50年前の先人の思いをつなぐ

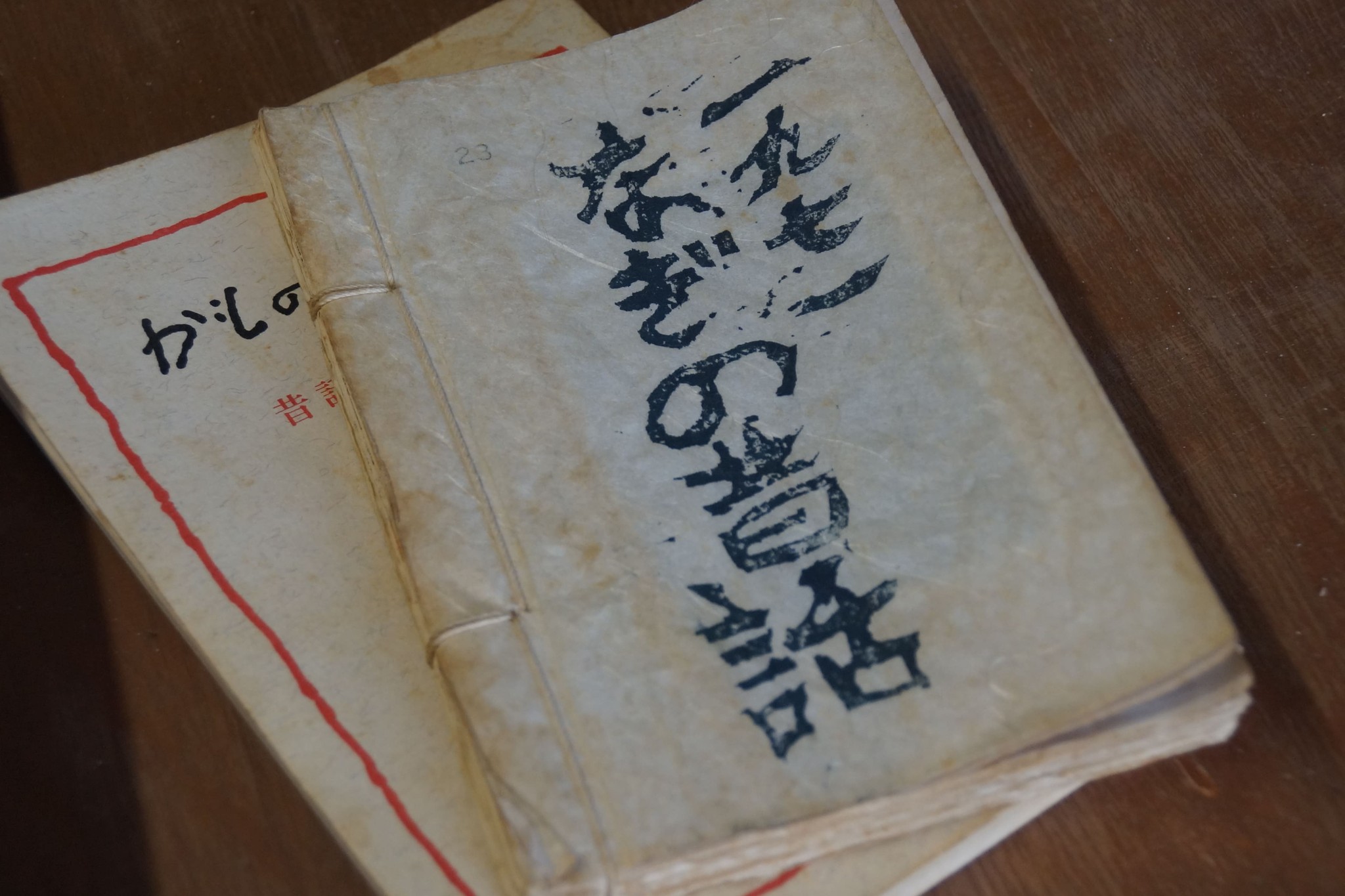

花房さんが、民話に絵をつけるきっかけとなったのは、家庭の本棚にあった「一九七一 なぎの昔話」。今から50年前、高村継夫さんという医者が、仕事の合間に百姓に話を聞き、書き取り、げら刷りし、地域の昔話を一冊にまとめたものです。

「僕が子どもの頃、高村先生が昔話の取材に来たのを覚えています。みんなが田畑で百姓をしている時、テープレコーダーで昔話を収集している人を見て、あの人何してるんだと、子どもながらに思いました」

高村さんは、10年以上かけて自身で聞き集めた昔話を1971年に自費出版。その後、取材した家庭に配布されていたのが「一九七一 なぎの昔話」です。

「本には、地域の昔話を残さなければという高村さんの思いがつづられていました。50年前にそれを思った人がいる。民話を語った人の話自体は、目に見えるものでも、形に残るものでもありません。でも、高村さんはそれをテープレコーダーで録音し、文字におこし、本にすることで形に残した。他の人は価値がないと思ったものを具体的な形に残したことが、今につながっています。消えつつある民話をとにかく残そうという思いがあったんじゃないのかなと思うんです。高村さんが目に見えないものを形にするということをしていなかったら、地域の民話は消えてなくなっていたかもしれません」

「本に書かれた高村さんの思いを読んだ時、本当に大切なものが何なのかを分かっていて、文化的で豊かだと思いました。高村さんが昔話を本にした50年後である今、自分に何かできないかと思った時、自分ができることは、好きな絵で伝えていくことだなと。上手に描くとかじゃなくて、今あるなぎの民話すべてに絵をつけたら異常でしょ(笑)。そしてまたいつか、僕の絵をみて、何かインスピレーションを感じる人がいるかもしれない。そういう積み重ねが文化だと思うんです」

絵を通じて、語り継ぐ

「もし今、高村さんが生きとって、民話に絵をつけましたよって言ったら、「なんちゅこっちゃ」と言われるんじゃないかな。民話を語り継いでいこうとする人は、これからの時代少ないかもしれないけど、絵をつけることで何かが変わるかもしれない。民話もそうだけど、町の風景や文化なども、絵で残していけたらという思いがあります。覚えている世代が次の世代に、自分が覚えているものを形として残すことに意味があるんじゃないかなと」

高村さんが自費出版した「一九七一なぎの昔話」の冒頭には、ひらがなでこうつづられています。

「かつて あかあかとかがやき ひとびとのともしびだった むかしばなし。そのともしびが ほそくうすれてきていた。らんぷのねじをまわし、ほやのすすをふきつつ、このかすかなひを けしてはならないと、ここにあつめたもの90。ききもとめた10ねんのひびを、ときにおろかなことともおもったが、だれかがそれを むだではないといってくれることも あろうかと」

なぎの民話をもとに描き進められている絵付けも残り半分。500話以上あるなぎの民話すべての絵を描き切ることが今の目標だと、花房さんは話します。

約50年前に、民話を本にまとめることで、民話を残していこうと思った人がいる。その約50年後に、絵を通じて、民話を残していこうと思った人がいる。高村さんの思いが花房さんへ引き継がれ、絵を見たり、思いを知ったりすることで、目には見えない文化の継承につながっていくのかもしれません。