2019年12月から2年間、JICA海外協力隊の日本語教育隊員としてラオス人民民主共和国のサワンナケート大学に派遣された甲藤(かっとう)瞳さん。現地の生活にも慣れてきた頃、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響を受け、日本への一時帰国を余儀なくされた。再派遣されるまでの間、日本からオンラインで授業を行っていた甲藤さんに、協力隊に参加した経緯や活動エピソードを聞いた。

ラオスとの出会い

幼い時から英語が好きで、海外に興味があった甲藤さんは国際文化学部に進学。その後大学院にて日本語教育について学び、卒業後は独立行政法人国際交流基金の日本語指導助手として、ラオス・ビエンチャンにあるラオス国立大学へ派遣された。これが甲藤さんにとって最初のラオス行きとなる。任期終了後、今後どのようにキャリアアップをしていくべきか悩んでいる時に、偶然同国サワンナケート大学でJICA海外協力隊の日本語教師の募集があった。活動内容を見て、今までの自身の経験を生かすことができると思い応募を決意、2度目のラオスに赴くことになる。

客ではなく同じ仲間として

2度目にJICA海外協力隊員として赴任した甲藤さんは、サワンナケート大学日本語学科の同僚と一緒に、学部の正月イベントに参加した。そこで印象的な出来事があったという。

ラオスの正月は4月。1年のうちで最も気温が高くなるため、正月は、いろいろなところで水かけが行われる。街中では水かけ合戦、寺院では仏像に水をかけ1年の健康を祈り、家庭や学校のイベントでは年長者の手に水をかけ旧年中の悪い行いを洗い流す。(ラオス語で「ソンマー」という)

正月イベント「ソンマー」に参加した甲藤さん。学部長から、「甲藤さんは外国人でゲストです。どうぞ椅子に座って」と年長者用の椅子へと勧められた。その時、同僚の先生がすぐに「ありがとうございます。でも、私たちと同じ先生ですから、座りません」と言ってくれたことがとても印象に残っているという。外国人という扱いではなく、仲間と思ってくれていることをその一言で実感し、嬉しかったと話す。

サワンナケート大学での同僚3人のうち2人は、甲藤さんが初めてラオスで日本語指導をしたラオス国立大学の教え子。「学生から甲藤先生の授業が面白いと聞きましたが、どうしたら学生が興味を持つような授業ができますか」「この漢字や言葉の使い方はあっていますか」と質問を受けるなど、甲藤さんは、今や教え子にとってよき相談相手となっている。学生の卒業論文指導も一緒に行ったそうだ。

「おやつの時間」に築く人間関係

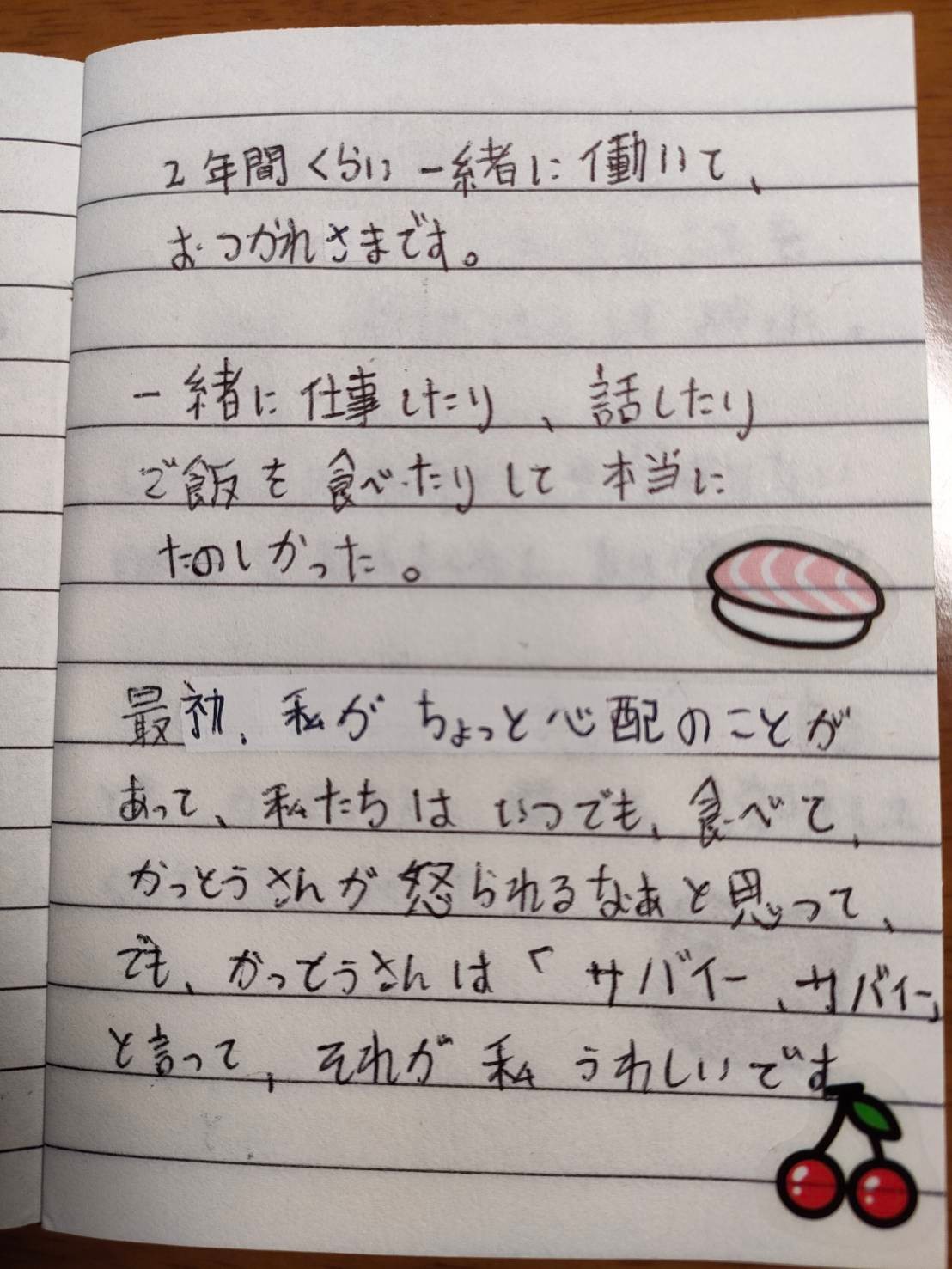

また、ラオスでは間食をする文化があり、おやつを一緒に食べながら話をする時間も、人間関係の構築に役立ったという。甲藤さんが新型コロナウイルスの感染拡大により一時帰国する際、同僚が1冊のノートを手渡してくれた。そこには卒論指導から学んだことや、間食時の出来事など、たくさんの思い出が綴られ、手紙では書ききれない思いがまとめられていた。

コロナ禍で取り組んだ授業

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、対面での授業ができなかった期間もあったが、甲藤さんはオンラインで授業を行うなど工夫を凝らして授業を続けた。まず授業の初めには学生に必ず天気を尋ねた。ラオスでは天気が悪いとインターネットの接続環境が悪くなり、雨が降りそうな時は接続が切れて授業が中断する可能性が高くなるのだ。そのため、天気を聞くことでその日の授業時間の判断材料にしていたのだという。また、授業終了後には必ず目次、要点をまとめたページ、そして全員の集合写真を共有。出席した学生にとっては思い出に残るだけでなく、聞き逃したポイントも復習でき、欠席した学生にとっても自習の際に役立った。

「日本語教師という職業は、国内外場所を選ばずに活躍でき自分の経験やバックグラウンドすべてが生かされる職業だと思います」

生徒からの質問によって甲藤さん自身も、自国の言葉や文化について新たな発見があったり、当たり前だと思っていた概念が崩れるなど、考え方も柔軟になるのだという。

3度目のラオスへ

2022年夏からは独立行政法人国際交流基金の日本語専門家としてラオスに赴任予定で、今回3度目のラオスである。

「日本語指導助手としての1度目、協力隊としての2度目はかなりやる気に満ちていてアクセル全開という感じでした。今回の3度目ももちろんやる気はあります。求められる場所があるということは本当にありがたいです。けれど、前のめりに独りよがりになりたくないので適度に力を抜きながら、その場でできることをしっかりやろうという気持ちです。心身の健康が保てるように燃費良くいきたいですね」

次は日本語講座や日本文化イベント、ラオスにいる他の専門家と協働してラオス国内の日本語教師育成などの業務に従事し、任期は2年間の予定。専門家としての2年間は、これまでの経験を還元しながら活動したいと意気込む。