「アバター」という言葉は、映画やゲームなどの世界で「自分自身の化身」としてしばしば用いられています。そのアバターに『イン』という言葉を加えた「アバターイン」を社名かつサービス名にしたのが、アバターイン株式会社。2020年4月に誕生した、ANAグループのスタートアップです。

「デジタルを通じて『リアルな世界』へ行く。これが我々の考える『瞬間移動』、アバターインです」

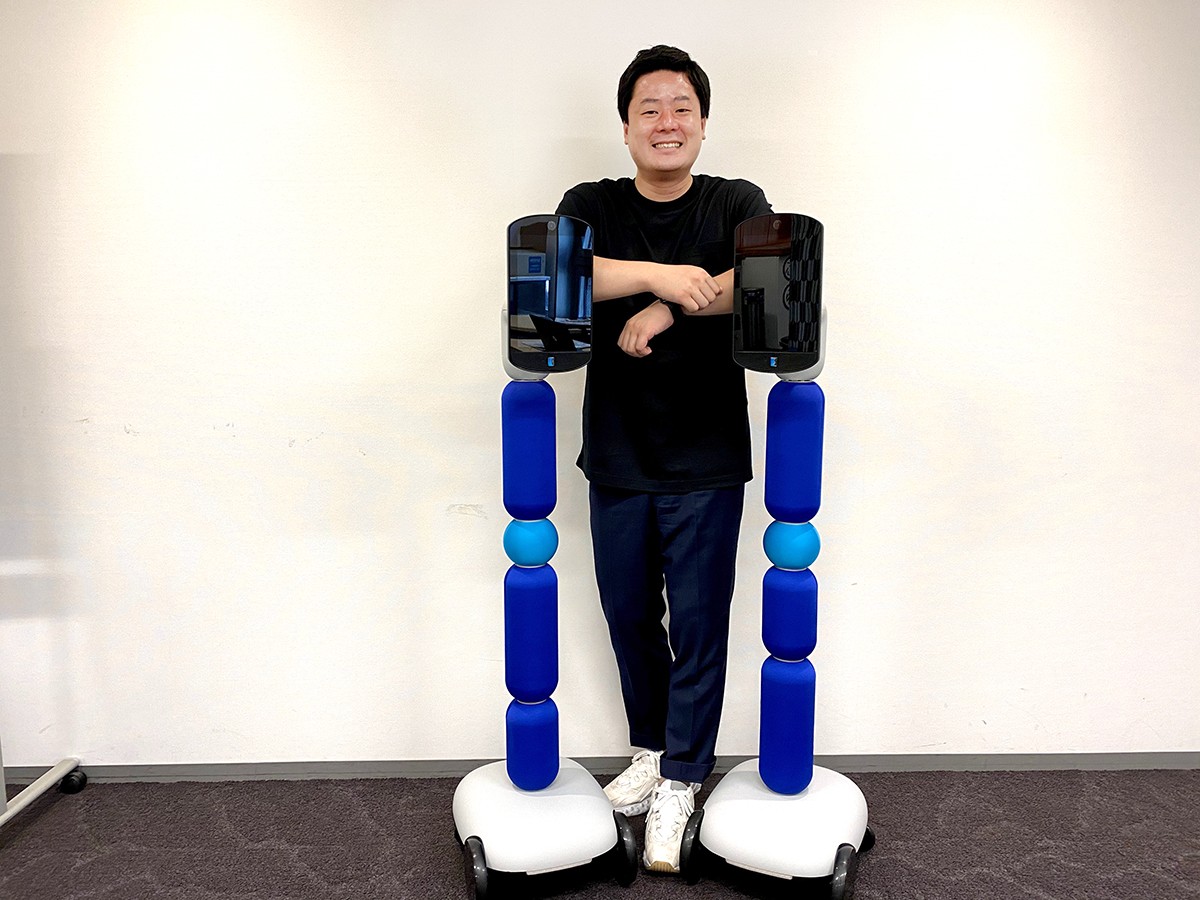

そう語るのは、CEOの深堀昂さんです。

「『アバターインで、お見舞いに行こう』、『アバターインして、明日宇宙ステーションで会おう』。そんな約束を交わす日も、そう遠い未来ではありません」

香川から埼玉へ「アバターイン!」

インタビューを前に、筆者も香川県から埼玉県にある「渋沢栄一 青天を衝け 深谷大河ドラマ館」へと、初の“アバター旅行”を体験。新しい���術に触れてみました。手元にあるパソコンを使い、専用サイトに登録。時間になるとログインならぬ「アバターイン」とボタンが表示されます。クリックすると、現地で筆者を待っていたガイドさんと深谷大河ドラマ館が、画面に広がりました。

現地にいる遠隔操作ロボット「ニューミー」の操作は、方向キーが主役。特別なアイテムは必要ありません。自分の意思と共に、画面内の光景が進みます。

「段差が少しあるので、ちょっとお手伝いしますね」

寄り添うガイドさんが、声をかけて移動を手助けしてくれます。

すれ違う観光客の視線も感じました。話しかけたくなる気持ちを抑えつつ、ガイドさんの説明を楽しく聞いていると、体験時間の30分があっという間に過ぎました。接続が切れると、自分の存在がパソコンの前に戻ってきたかのような感覚を抱きました。

アバターインと、他のツールとの違い

使い手は、遠隔操作ロボットを自由に動かせます。モニターに映し出された顔に向かって、周囲の人たちが声をかけてきます。使い手は「周囲に気づかれている」感覚を抱き、対話や交流を深めていきます。次第に技術の存在を忘れて「自分がそこにいる」と感じるようになります。これが『アバター』であり、ロボットや他のコミュニケーションツールとの大きな違いです。

アバターインの生みの親・深堀さんは、アバターインを「『存在』を伝送するツール」と語ります。

「人は動きたくない時もあれば、話したくない時もありますが、それで構わないのです。必ず意思決定が皆さんにある。何かをやりたいと思った時、AIや最先端のロボティクスの技術がアシストします。これこそ『AIのあるべき姿』だと考えています」

誰もがどこにでも行けるインフラを

深堀さんは、好きだった宇宙や航空のど真ん中へ飛び込もうと全日本空輸(ANA)へ入社。入社前には米国の自家用操縦士のライセンスを取ったり、パイロットの訓練体系を一から作ったりと「誰が見ても飛行機が好き」というタイプでした。

入社後はビジネスモデルの構築に力を注ぎ、ANA内で様々なサービスを展開していました。世界経済フォーラムに参加した際、「人生をかけて、社会の課題を解決しようとしている人がいる」ことに衝撃を受け、多くの学びと出会いを得たと語ります。

転機は、2016年に開催された、XPRIZE財団主催・次期国際賞金レース設計コンテスト。「10億人の生活を変える」目的が掲げられた世界的なコンペに、深堀さんは同僚の梶谷ケビンさんと共に参加しました。

深堀さんの根底にある思いは、「大きな社会問題への解決」です。

「多くの社会課題は、解決できると思っています。ただ『ライトプレイス、ライトタイムに、ライトパーソンがいない』んです。問題が生じている場所に遭遇できていないのが、問題だと」

例えば飛行機のような“身体を動かす移動手段”は時間、空港、お金などが必要です。ここに『瞬間移動という別の手段があるはずだ』と深堀さんは考えたのです。

「どんなに早い乗り物を作っても、世界中の全ての人たちが平等に移動できる訳ではありません。インターネットを使えば、誰もがどこにでも行ける。そんなインフラを作ろう、と核を決めました。そうすることで、場所や時間を問わず、困っている人が助かるのでは?と思ったんです」

また、アバター移動だと制約は一気に減少し、さらに二酸化炭素排出もほとんどなく「持続可能な世界への一歩」だと語ります。

次期国際賞金レース設計コンテストに際し、「社会貢献のためのアバター」をコンセプトにしたプランは、世界でも名だたるチームを押さえて、グランプリを獲得。その後深堀さんらは有志のチームを立ち上げ、プラン実現のため、ANAを退職します。立ち上げたアバターイン株式会社は、世界10か国以上より集まったロボティクス、薬学の研究者など、最先端の技術で世の中を変えようと熱い志を抱いたメンバーで構成されています。

「人がインスピレーションを受けたり相手を助けたり、ワクワクするために、技術を使いたい」

「世界最大の人助けネットワークを作ろう」と自称していた時期もあったとか。思いを持ったチームはスピード感にあふれており、社会的なインパクトを起こすことを目指しながら日々進化をしています。